Kirchen und religiöses Leben

© Stadtarchiv Ulm

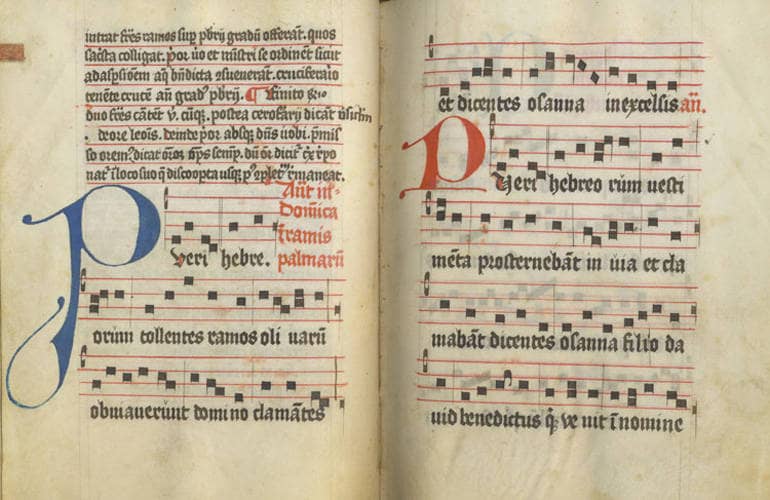

Processionale aus dem Ulmer Dominikanerkloster, 1484/85

In der heutigen, einerseits seit längerer Zeit säkularer werdenden, andererseits aber auch multireligiösen Gesellschaft muss ins Bewusstsein gerufen werden, dass religiöses Leben über viele Jahrhunderte eng normiert war. Die Norm im europäischen Mittelalter war ein weitgehend einheitlicher christlicher Glaubenskern. Juden, Ketzer, Abweichler aller Art waren in der Regel strengen Sanktionen unterworfen. Die in Ulm seit den 1520er Jahren Einzug haltende evangelische Lehre brachte einerseits eine grundlegende religiöse Neuausrichtung, anderseits entwickelte sich auch unter diesen Vorzeichen eine neue Orthodoxie, die das religiöse Leben zu beherrschen suchte. Die Reichsstadt Ulm duldete seit 1499 für mehr als drei Jahrhunderte praktisch keine Juden mehr, beherbergte aber immerhin auch nach Einführung der Reformation eine sehr kleine Zahl von Katholiken, darunter einige Wengenchorherren sowie Angehörige des Deutschen Ordens.

Folgeerscheinungen des Toleranzgedankens waren unter anderem das bayerische Religionsedikt von 1803 und die Glaubensfreiheit in der württembergischen Verfassung von 1819. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts konnten sich wieder Juden in der Stadt ansiedeln. Normierung und Abweichung prägten durch alle Epochen religiöse Identität. Neben den großen christlichen Kirchen in ihren verschiedenen Ausprägungen entstanden auch im 19. Jahrhundert weitere neue religiöse Gemeinschaften, von denen die Methodisten und die Heilsarmee als so genannte "Freikirchen" auf Basis des Quellenmaterials im Ulmer Stadtarchiv exemplarisch behandelt werden. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat das religiöse Spektrum Ulms im Zuge der Transformation in eine - nach eigenem Selbstverständnis - „Internationale Stadt“ eine ganze Reihe neuer Facetten erhalten, deren historische Aufarbeitung noch aussteht. Die jüdische Gemeinde Ulms, die auf eine – mit langer Unterbrechung – Jahrhunderte alte Geschichte zurückblicken kann, wurde hingegen bereits in mehreren Teilkapiteln von „Ulmer Geschichte im Netz“ gewürdigt. Verwiesen sei namentlich auf Verfassung - Verwaltung - Gesellschaft und Migration.

Die Downloads (pdf-Dateien) in der rechten Spalte sind in der Art eines Geschichtsbuchs angelegt. Verbindende Einführungstexte erleichtern Lehrkräften wie Schülerinnen und Schülern die Einordnung und geben einen Überblick über einzelne Teilaspekte des Themas. Zu jedem Einführungstext gehören mehrere Quellen und Materialien, die aus schriftlichen Quellen wie Aktenschriftstücken, Protokollauszügen oder Zeitungsartikeln sowie bildlichen Darstellungen wie z. B. Stichen und Fotos bestehen. Die Quellen und Materialien werden teils im Original, teils in bearbeiteter Form mit fachlicher Kommentierung vorgelegt. Falls erforderlich, wurden bei handschriftlichen Texten Transkriptionen sowie weitere erklärende Hinweise angefügt.